よく「仕事ができる社員」、「できない社員」、と言われることがありますが、その違いは何なのか?

結局仕事ができてもできなくても給料は一緒。

- だったら100ある力を全て仕事につぎ込む必要はない。

- 60ぐらいの力で適当に流せばいいよね...

こう考える人もいると思いますが、果たして「60の力で適当に流す」ということで「できる社員」になれるでしょうか。

私は新入社員から管理職まで経験してますが、そうした中で感じられるのは、出来る社員、出来ない社員の違いは「力の入れ具合」もそうですし、更に「取り組む姿勢」「目的意識」「時間の使い方」「行動の迅速さ」「情報の伝達力」などがあげられると思います。

ここではそんなデキる社員、出来ない社員の違い、出来る社員になるにはどういったポイントに注意を払うべきかを、新人として入社し、社員の評価を付ける、といった管理職の経験などをもとにお話ししたいと思います。

力の入れ具合

まずは「力の入れ具合」という点から。

この「力の入れ具合」については新人は「100の力」で仕事すべきでない?の記事が参考になりますが、大体以下のような主張をしています。

- 仕事がデキる社員も出来ない社員も「給料は同じ」

- 日本企業では「仕事の報酬は仕事」だから。

(仕事が出来る人には、出来ない人の仕事の火消し役としての仕事が回り、責任感が強いほどハマってしまう) - 普段100の力で仕事をすると、80など力での仕事は「サボっている」と見られる。

- 普段100の力で仕事をすると、更にそれ以上の仕事(が求められて追い込まれる。

(もっとできるだろうと、150とか200などのパワーのいる仕事) - 普段60ぐらいの力で仕事をしてれば、

100かかる仕事が来ても限界以上は求められない。(給料も変わらないし)

こうした考え方から(特に新人は)

「100の力ではなく、60ぐらいの力で仕事しましょう」と言ってたりします。

これには賛否両論ですが、

- 賛成派

- 成果主義でも必ずしも待遇が正比例するわけではないので程々が良い

- 力はいざという時のために温存するべき。

- 倒れるよりマシ

- 7割仕事で3割勉強が良い

- 対派

- これは低品質な仕事をする人の思考。

- 頑張れば後が楽。転職にも有利。

- 100の力を出さない人は、いつまでたっても100出せない。

私の場合、早期退職で会社を辞めてしまいましたが、仕事は勿論新人からスタートし、それから徐々に昇進しつつ部下を何十人ともつ管理職まで経験してます。(多くの部下に対し、部下の給料に直結する評価もしています)

そうした中で、まず自分自身は仕事に対してどのように取り組んできたかを振り返れば、以下のような感じだったと思います。(美しい思い出に脳内変換されてる感じもしますが)

- やるべきことは100(かそれ以上)の力で全力でやる

- それでも仕事が詰まってない、とか、責任重大な仕事が多くない、といった「それほど忙しくない時期」は、50とか60ぐらいにギアを落として流す

会社勤めしている間は全体を通して概ね良い評価をもらっていたと思いますが、それでも時には自分の感覚とは異なる低い評価をもらうこともありましたし、無理な仕事をあれこれと言われたり、火消しとして何かとフォロー役が回ってきたりして、涙目になりながら(笑)なんとかこなしていたこともありました。

結果として残業代は増えたことで一時的にかなりの収入UPとなることも多かったですが(残業代はしっかりでる会社だった)、でも、基本の給料に反映されたかといえばこれは微妙です。

それでもそれらの経験は後にマネージメントに関わることになってから大いに役立つことになりました。

ということから「仕事は100の力ですべきではない」については、賛成派、反対派、どちらにも一理ある、という感じですが、長いスパンで自分のキャリアを考えた時には、

- やるべきことには全力で取り組む(これは基本)

- 新人の頃は特にそうであった方が良い

(吸収するものも多く、また、一番吸収力が強い時期にいるから)

(力を抜きたいなら、とりあえず仕事を覚えてから) - 中長期スパンで物事を見た中で、力を抜くときは抜く、と緩急をつける

部下の評価をしていた経験、そして自分自身の経験から、「力の入れ具合」と「出来る社員、出来ない社員」の関係を考えれば、

- 出来る社員:

- 力の入れどころを分かっている

(つまり、いま何が最も重要か、といった「幹の部分」を分かっている) - やる時には全力でやる(ので実力が付く)

- 力の入れどころを分かっている

- 出来ない社員:

- 力の入れどころが分かっていない

- だから、余計なところ(幹の部分ではなく枝葉の部分)にパワーを割いてしまい、いつまでたっても仕事ができるようにならない

- 手を抜くことばかり考えている

まず「できる社員」になるには、力の入れどころがどこか、を把握すること、そしてそれに対しては全力で取り組む、というのが良いと思います。

- ポイント:力の入れ具合

- 出来ない社員

そもそも力の入れどころが分かってないし、手を抜くことばかり考えている - 出来る社員

力の入れどころが分かっており、そこには全力で取り組む。

仕事に取り組む意識

上司から見ても同僚や後輩から見ても、「コヤツ、できるな」という出来る社員は、意識がそもそも異なる、という点があると思います。

出来る社員の意識は、「やるべきことが明確」で、結果として「それをこなすことが自分のためにもなり他者のためにもなる」というものがあり、だからこそ、「自ら進ん行う」、という行動につながっているようです。

こうした行動は、上司や先輩、同期から見ても「お、こいつ、出来る奴だな」と見えますし、後輩から見ても「この人、生き生きして仕事できそう」というように見えますね。

逆に、出来ない社員の意識は、

- 「何でこんな仕事やらされるんだ」

- 「嫌だな」

- 「面倒だな」

というもので、その意識は自然と行動にも表れます。

つまり、はたから見ても、何かめんどくさそうに仕事しているように見えるし、ダラダラ時間を使ってやっているようにも見えてしまう。

意識の違いで、はた目から見える姿が大きく異なってしまう、ということです。

同じ仕事をするにしても、こうした違いで、出来る社員、出来ない社員の違いがでてきてしまいますね。

「結局、どちらも給料は変わらないんでしょ?」といっても、自分自身がその中で得られるものの質は大きく異なるし、上司や先輩などからの見られ方も変わるので、すぐには大きく給料は変わらないにしても、徐々に差が出て来るところです。

(評価の積み重ねが、気が付かないうちに大きくなる。数年たてばえらい違いになり、手を抜いている「できない社員」から見れば、あいつには全然及ばないぞ...という開きになる)

当然得られるものの質が変われば、それはつまりスキルの違いになり、社内での部署移動、社外への転職、更には将来の起業するといった夢があれば、「今現在の話し」ではなく、そうした「未来」に対して大きく影響するところにもなりますね。

- ポイント:仕事に取り組む意識

- 出来ない社員

面倒だ、いやだな、という意識で仕事に取り組む - 出来る社員

「自らのため」という意識で仕事に取り組む

関連記事

なぜ給料は上がらない?見直すべき会社との関係と、未来のための稼ぎ方

目的意識の違い

仕事に向かう時の意識とは別に、「できる社員」と「できない社員」の違いには、

「目的意識の違い」

というところもあると思います。

出来る社員は、

- 今自分にとって何が重要で、

- 何をしなければならないのか

という「幹となる部分」を良く意識している。

私が管理職として部下の評価をする時、良い評価を付けたくなる社員は、この「しなければならないこと=幹の部分」にしっかりパワーを集中している。(だから成果にもつながりやすく評価も良くなる)

でも「できない社員」は、仮にしなければならないこと(=幹の部分)を分かってはいたとしても、幹の部分ではなく枝葉の部分ばかりにパワーをかけている。

枝葉の部分ができないと、幹にたどり着けない、と思い込んでいる場合が多いようです。

こうなると、評価の段になって、「あなたは自分のすべきこと、達成するべきことを分かってたか」ということになり、出来ない社員になってしまいます。

こうしたところは当然のように上司だけでなく、同僚や部下から見ても分かってしまうところで、周りから、

- この人はやるべきことが分かっていて、そこにパワーをかけている「できる社員」

- この人は、枝葉の部分ばかりにパワーをかけていて、一向に幹にたどり着けてない。ほんと大丈夫かな、と思われる「できない社員」

に分かれてしまうことになりそうです。

- ポイント:目的意識

- 出来ない社員

幹の部分ではなく枝葉の部分にばかりパワーをかけている - 出来る社員

幹となる部分にパワーをかける

時間の使い方

何処に集中するか、という以外に、

出来る社員、出来ない社員の大きな違いは、時間の使い方。

時間は勿論一人ひとり平等に24時間と決まっています。

会社の中では、出勤時間から定時退社時間(+残業時間)と、これまた平等に決まってますが、だからこそ、同じ時間をどのように使うかが「できる社員」と「できない社員」の分かれ道。

一般論的に言えば、

- 時間の使い方がうまい、つまり時間を効率よく使える人は仕事の質、こなす量も増えるので「できる社員」、

- 時間の使い方が下手な人、つまり、時間を効率良く使えない人は仕事の質も量も劣るので「できない社員」

という位置づけになりますね?

時間の効率化、とは、よく言われることですが、では、どうしてこの違いが出て来るのか。

これには以下2つの要素がある思います。

- 1)重要度と緊急度の対する意識

- 2)時間をまとめて使う、ゴールを決める

1)重要度と緊急度

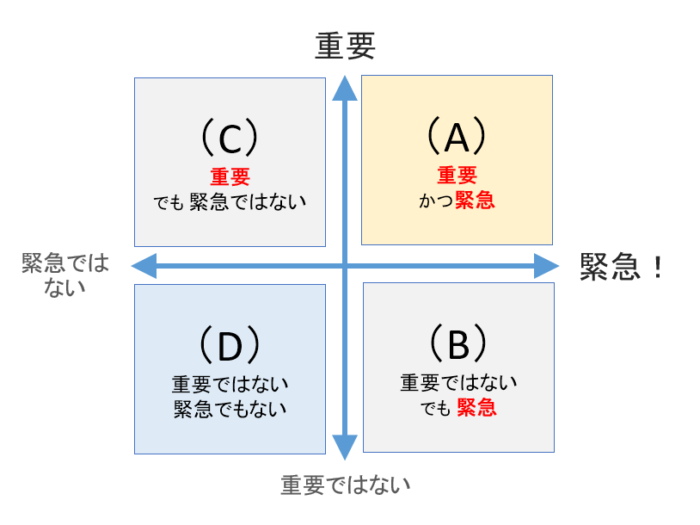

この「重要度と緊急度」とは、仕事でも日常の物事でも全て同じですが、物事には、重要度、緊急度、という2つの軸で分類できる、という考え方。

この「重要度と緊急度」では、以下の4つのパターンに分類します。

- A)重要、かつ、緊急

- C)重要、でも、緊急ではない

- B)重要ではない、でも、緊急

- D)重要ではない、緊急でもない

時間を効率的に進めるには、

- 取り組むべきところに時間を集中し、

- そうでないところにはあまり時間をかけない

つまり優先順位をしっかり付けて取り組みましょう、ということになりますが、優先順位を付けるうえで特に重要なのが以下の2点に属するもの。

- B)重要ではない でも 緊急

- C)重要である でも、緊急ではない

「緊急だからこれは重要」と考えて、

Bばかりに追われていると、毎日が忙しい、忙しい、の「忙しがり屋さん」になってしまう。

本人は「忙しい=皆から頼りにされている人、重要視されている人」と思っていても、周りからは単に「あの人、やるべきことは進んでないのに、なんであんなに忙しいの?」

と、「できない社員」のレッテルを貼られてしまう可能性が大きくなります。

出来る社員は、緊急かどうかは勿論意識しますが、その中でも「重要なこと」は何かを常に意識し、優先的にその「重要なこと」に取り組んでいるからこそ成果にもつながりやすく、周りから見ても「できる社員」になりますね。

- ポイント:重要度と緊急度

- 出来ない社員

「緊急だから重要」ととらえ、「忙しがり屋さん」になっている - 出来る社員

優先的に「重要なこと」に取り組んでいる

ここでは重要度と緊急度について簡単に説明してますが、より詳しく知って実践に持ち込めば、これまでとは全く違う道が開けると思います。

もっと知ってみたいという場合には、以下の記事で見てみてください。

2)時間をまとめて使う、ゴールを決める

物事に取り組むにあたって、時間の効率化と質の向上には、まず「集中して取り組むこと」が必要不可欠。

これは誰にでもわかると思いますが、分かっていても実際「集中して取り組む」ことが出来ているかどうかはまた別のお話しだと思います。

出来ない社員として考えられるのは、「ながら作業」が多く、時間ばかりかけていても、なかなか仕事が終わらない、終わったとしても質が良くない、ということが挙げられます。

会社でのながら作業の代表がメール対応。

何か重要なことをしていても、その合間にメールを確認し、その重要なことをおいといて、結構どうでもよいメールの対応に追われてる。

これ、実は私も良く経験したことですが(笑)

そうなると、当然するべき重要なことに集中できないし、時間もかかる。時間がかかるだけならまだ良いかもしれませんが、思考が途中途中で分断されるため、結果できあがるものの質も下がる。

こうなると、周りから見ても、あの人仕事が遅い、出来上がってくるものの質が良くない、など思われて「できない社員」として見られてしまいます。

出来る社員は、やる時は集中、集中!

そして、いついつまでにこれは絶対終わらせる、という「時間制限」を自分の中で設けて、その中でやりきる努力をする。

制限を設けることで初めて工夫も生まれ、余計なことはそぎ落とす(余計なことはしない)。だから、より無駄のない洗練されたもの(質の高いもの)にも近づきます。

メールなどを途中でチェックしつつ進める、など「ながら作業」をしているとしたら、そうしたものはやめて、定期的に時間を決めた中でまとめてメールチェックをする時間を決める、など、ながら作業にならない工夫も必要ですね。

また、自分独自の制限時間を設ける、というのも「できる社員」になるには非常に有効だと思います。

これは会社の仕事、普段の生活の中でのやるべきこと、ネットビジネスで言えば記事を書く、ということなど全てに共通しますが、何時までにやりきる、ということを決めないと、ダラダラと時間が過ぎて行くだけ。

集中してやれば2時間で終わることも、

実際には丸一日かかってた、なんてことはよくあることです。

時間を決め、そこをゴールとして、どうしたらそこまでに出来るかを考える。

そうした中で、工夫も生まれスキルも磨かれ、出来る社員、出来る人、になっていけますね。

- ポイント:時間の使い方

- 出来ない社員

「ながら作業」が多い。

時間ばかりかけていても、なかなか仕事が終わらない、終わったとしても質が良くない。 - 出来る社員

ながら作業はしない。

時間制限(ゴール目標)を設けて仕事に取り組む。

行動が速い

上司から見ても、他の社員から見ても、出来る社員は行動が速い。

たとえば、誰かから何かの依頼があったとします。

その依頼が即対応できる、という話ではなく、

- 対応できる、できない、の返答

- いついつまでに対応する、といった予定

- 期限には対応できないが、いついつまでなら対応できる

などのレスポンスが速い、ということが挙げられます。

こうしたレスポンスが速いと、頭の回転が速い、仕事が早い、と感じられ、「できる社員」と見られそうなところです。

出来ない社員は、レスポンスが異様に遅く(遅いだけならまだしも、レスポンスがない!とか(笑))、改めて聞いた時に初めて「あ、あの件は~」と答えて来る。

こうなると、あの人は、

打っても打ち返しがない

⇒ つかみどころがない

⇒ 得体の知れない(これは言い過ぎ!)

というような感じで受け取られ、

出来ない社員として見られてしまうことにもなりかねません。

出来る社員、として一番良いのは、仕事の完了スピードが速いことですが、そうでなくても、こうしたレスポンスのスピードで、出来る社員、出来ない社員が分かれそうなところです。

- ポイント:行動のスピード

- 出来ない社員

打っても打ち返しがない

(レスポンスが遅い、そもそもレスポンスがない) - 出来る社員

レスポンスが速い!

残業をしない

残業をする、しない、は勿論場合に依りますし、

職種やその時々の会社の事情にもよるところでしょう。

ただ、慢性的に残業をしている人、そうでない人もいると思います。

私が勤めていた会社では、私を含めて部下たちにも、慢性的に残業をしている人、そうでない人に分かれます。

私は?と言えば、慢性的に残業をしている人、になりますが(笑)

残業している人は、努力している人、というのは昔の話。

今は、時間を効率的に使い、限られた時間内にどれだけ成果を上げられるか、を考えた方が良いです。(これは昔もそうでしたけど)

慢性的に残業している人は、勿論その人が行っている業務内容にもよるので、一概に「良くない=ダメな出来ない社員」とは言えませんが、少なくとも、そうした中で、残業をしないで済む工夫を常日頃から考えたり心がけているか、が大きなポイント。

残業をしない人の特徴は、

先ほども出てきた「自分の中で時間制限を設けている」ということが挙げられます。

仕事A,仕事B,仕事C,この3つのその日のうちにやらなければならない、とした場合、残業を慢性的にする人の思考は決まって「残業の時間帯を使ってやればいい」というもの。

これは意識してないにしても無意識のうちにそう考えます。

これでは「できない社員」になってしまいますね。

出来る社員は、その3つの仕事を残業しないで済むよう、定時までに終わらせるにはどうするか、を考えます。

- 仕事A,B,Cの内、難易度の高い順は、A,B,Cの順番かな

- では、軽い所は簡単にササっと済ませよう

- C、B、Aの順でとりかかるか。

更に、

- 仕事A,Bは難易度はそれほど高くないか。

- 仕事Aは誰誰に頼んでも良いかも。

と仕事を振ったり手伝ってもらうことを考えるかもしれません。

更に、

- 仕事Cは結構時間が必要そうだ。

少なくとも4時間ぐらいはかかると見た方が良い。 - では、仕事A,仕事Bは午前中の11時までに終わらせるぞ!

- そして仕事Cにとりかかり、終了目標は定時の1時間前!(最後の残りの1時間はバッファ)

など考え、時間制限を付けて取り組む。

時間制限をかけることの良い所は、

たとえその時間内に終わらなかったとしても、その時間内に終わらせる努力をすることで、オーバーする時間も最小限になること。

つまり最短時間で終わらせることができることにあります。

こうしてみると、計画を立てて、その計画実現に向けて仕事を進める、ともいえますが、出来る社員はこうした仕事の組み立てをして時間の効率化を図り、仕事をスピーディーに終わらせていきます。

結果残業をすることもない(または残業が少ない)

はた目から見ても、短時間で作業が終わっているのが割れば「あやつ、できるな」と「できる社員」として見られますね。

- ポイント:残業をするしない

- 出来ない社員

慢性的な残業を行っている。

残業時間にやればよい、という思考の持ち主。

残業時間を減らす工夫もしない。 - 出来る社員

残業がない/少ない。

定時までに終わらせる、という思考。

残業をしない工夫を行っている。(時間目標など)

情報の伝達力

出来る社員、出来ない社員の分かれ道として、情報の伝達力、というのもあると思います。

- 出来る社員は、アウトプットが分かりやすい。

- 出来ない社員は、アウトプットが分かりにくい

ビジネスでは超基本となる「結論を先に言え」。

これができるかどうかでも、出来る社員、出来ない社員が分かれます。

言い換えれば、「相手の立場に立って、相手が必要な情報を与えられるか」

出来ない社員となると、

- 説明が長い、くどい

- なかなか結論が出てこない

- 結局、結論はなんなのか分からない

といったような報告や情報の発信になる傾向にあると思います。

- 結論を先に

- 詳細は後に

私も会社時代、レポートを出したときに同じことを言われた経験があります。

海外出張した時の報告をA4で5枚ぐらいのレポートとしてまとめて提出しましたが、真っ先に言われたのは、「長い。1枚にまとめろ」というもの。

「え?これだけの内容を1枚にまとめるんですか?」

なんて感じですが、つまり、

- 皆忙しいので、時間をかけてこんなレポート5枚を読んでる暇はない

(一生懸命書いた努力を分かってほしいなど甘くはないし、そんな努力はそもそも誰も関心を示さない) - 1枚にまとめ、更にその中では、結論となる部分を先に書け。

- それを読んだ人が興味を持ち、詳細な情報を知りたければ、後のページを読む、という形にせよ、

ということでした。

私が最初5枚にまとめた内容は、状況説明やら何やらから始まり、「で、結果どうだった」などが最後に来る、といったダラダラした内容でしたが、そんなものは誰も読まないし見たくもない(つきあってられない)、ということです。

ビジネスの世界、普段の生活でも同じですが、

- 相手の立場に立ち、相手が求めているものをまず先に出す。

- その後に、必要に応じて詳細説明を分かりやすく行う。

文書でも口頭の会話でも全てに共通することですが、これが出来ている人の説明は非常に分かりやすい。

逆に、ダラダラと説明が始まり、何度も横道にそれながら話が進み、「で、結論はどうなるんだ」と思いながら聞く話は聞いててつらいし、

「コヤツは、要点がまとめられないのか」

「何を求められているのか分かっているのか」

などと思われて、出来ない社員として見られてしまいます。

まずは結論、求められているものを簡潔に伝える、

その後に詳細説明をする、

ここを徹底するだけで、

- 求められていることが良く分かっている

- 話の要点が良く分かる。こやつは出来るな

なんて、思ってもらえると思いますよ。

- ポイント:情報の伝達力

- 出来ない社員

説明が長い。

結論が見えづらい。

だらだらと説明。 - 出来る社員

結論を先に。

説明は後に。

内容が簡潔。

できる社員とできない社員

結局「がんばろうが何しようが給料は同じ」と考えている間は、いつまでたっても同じレベルから抜け出すことはできませんし、新人の頃ならまだしも、1年、2年とたてば、明らかに「ダメ社員」「できない社員」と陰で言われそうです。

そうならないためにも、最終的に自分の目指すものはなんなのか、どこに向かって行きたいのか、まずはそれをしっかりと意識することが「できる社員」への第一歩。

一生を平社員、会社が潰れても職にありつくことができなくて結構、という人であれば、常に60ぐらいの力で仕事を続け、時間が来れば帰宅するということで行けば良いですが、そういった考えを持つ人は基本は少ないと思います。

であれば、どうするか?

これが一番難しいところですが、未来の自分をしっかりと描き、そこに向かうために仕事に対する姿勢はどうしていったらよいか、をよく考えてみる必要があるでしょう。

そこには「いくらやっても給料が同じだから」という理由で力を出し切らずに仕事をするのか、会社が将来つぶれようが何しようが「外からも必要とされる人材」「社内だけでなく社外でも通用する人材」になろうと試行錯誤を重ねて努力をするのか、仕事に対する姿勢や力の入れ具合が自然と見えてくると思います。

ただ、常に全力はどこかで息切れしてしまいます。

できる社員はスポーツ選手で言えば「継続的に試合に出場できること」も条件の1つ。

自身の体調管理には常に気を配り、休むことが必要と思われたら「無理にでも休む」といったことも必要です。(勿論「できる社員」ですから休み明けは迷惑をかけた周りのフォローをバッチリとこなします)

出来る社員になるために

「出来ない社員」から「出来る社員」になるためには、以下のポイントをまず押さえて行きましょう。

- 力の入れ具合

- 力の入れどころを理解し、そこには全力で取り組む。

- 仕事に対する意識

- 「自らのため」という意識で仕事に取り組む

- 目的意識

- 幹となる部分にパワーをかける

- 重要度と緊急度

- 緊急=重要、ではないことを理解する

- 優先的に「重要なこと」に取り組む

- 時間の使い方

- ながら作業はしない。

- 時間制限(ゴール目標)を設けて仕事に取り組む。

- 行動の仕方

- レスポンスを速くする

- 残業の捉え方

- 残業時間にやればよい、という思考は捨てる

- 定時時間内に終わらせる、という思考に切り替える

- 情報の伝達力

- 結論を先に、説明は後に。

- 内容は簡潔に。

目先の「どうせ同じ給料」といった事は、長い仕事人生を考えた時には割りとどうでもよく、その先に何を見るのかが重要だと思います。

上の方で出てきた「転職に有利」などの考え方でもよいでしょう。自分が何か別のことをしたい、と思った時、それまでの時間を無駄にせず自分を磨き続けてきた人は、必ずや夢に向かってかじを切ることができると思います。

そこには「何をしたってどうせ同じ給料」なんていう考え方は小さすぎて、なにか場違いな感じさえするかもしれません。

今後の働き方

まず考えるべきは、自分がどのような働き方をしたいか、という点だと思います。スキルを磨き、自分自身を成長させて将来に繋げる道は重要ですが、それだけで本当に十分でしょうか。

少子高齢化、税負担の増加、グローバル化による競争激化など、社会環境は大きく変化しています。このような中で、「どうせ給料は同じだから」と考える働き方は、実は将来的に生活が厳しくなる方向へと歩いているのかもしれません。

新しい技術、AIの進化も目覚ましく、限られた時間でどれだけの成果を出せるかが、これまで以上に重要になり、成果を出せる人とそうでない人の二極化はさらに進むのでしょう。

こうした時代の変化に備え、会社や組織だけに依存せず、新たなスキルを身につけ、別の収入源を確保しておくことが不可欠です。

今現在、私はそういった社会の先を見越して行動したいと思っている人向けに、自分の経験を通して無料のメールマガジンを配信しています。

詳しくは以下をご覧ください。

コメント