検索順位をあげるためのSEO対策。

SEO対策としては「タイトルにキーワードを入れる」など、いろいろとありますが、果たして普段行っていることは正しい方向なんでしょうか?

ネットビジネスでのSEOとは、つまりはグーグルの検索エンジンに対して「どううまく見せるのか」ということ。それならその大元のグーグルの検索エンジンがどう解析しているのかを一度見ておく必要がありますね。

ここではそうした解析をしているデータを元にして、1つ1つ具体的に何をするべきなのか、どう考えておくのが良いのか、10のポイントを見ていきましょう。

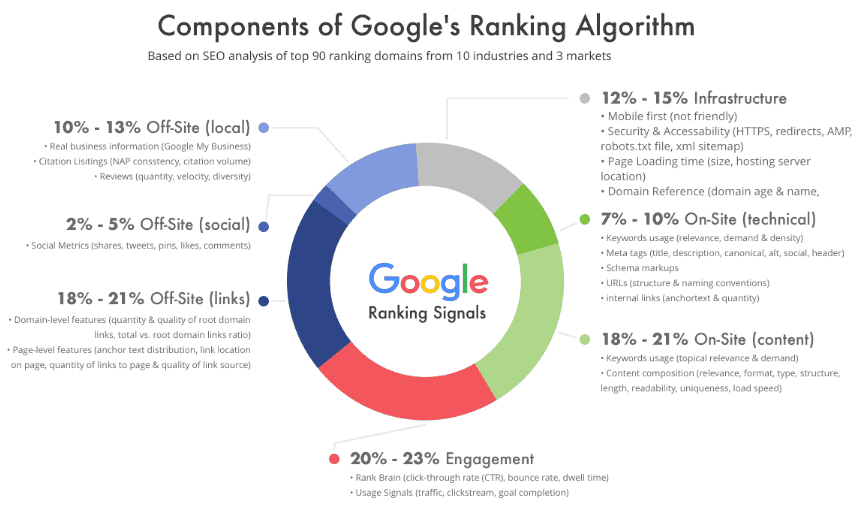

グーグルの順位決定要因の元データ

元となる情報は「SEOランキングの10大要素【2025年最新版】:Googleにとって何が重要か」。

そこでは、英語で少しわかりづらいですが、以下グラフの説明がされてます。

この記事の説明を少しかみ砕きつつ、以下、私の個人的見解を交えて1つ1つ解説します。

Google検索順位に対して重要な10要素(要約)

まずは全体像を見るために、箇条書きで10のポイントをご紹介。

- 1)サイトのセキュリティ(HTTPS)

- SSL証明書を導入し、httpからhttpsへのリダイレクトを正しく設定することで、Googleからの信頼度が向上する。

- 2)モバイルフレンドリー

- スマホでも快適に閲覧できるページ設計は必須。

- Search Consoleなどでモバイルでの見え方を確認。

- 3)ページの読み込み速度

- 表示が遅いと離脱されやすく、SEOにも悪影響。

- PageSpeed Insightsで改善ポイントをチェック。

- 4)技術的SEO

- HTMLの正確な構文、メタタグの適切な使用、内部リンクやサイトマップの整備など、検索エンジンに正しく伝える基礎技術。

- 5)コンテンツの質・量・最適化

- 読者の疑問にしっかり答えることが大前提。

- 目安として1,500〜3,000文字程度で、検索キーワードとの関連性を意識した構成が効果的。

- 6)ドメイン年齢・信頼性

- 長く運営されているサイトは評価されやすい傾向あり。信頼できる情報を積み重ねることがオーソリティ(信頼性)につながる。

- 7)リンクプロファイル

- 良質な被リンクはSEOの強い味方。

- あわせて内部リンクや信頼ある外部サイトへのリンクも丁寧に設計する。

- 8)ソーシャルシグナル

- SNSのシェアや言及が直接ランキング要因になるとは限らないが、拡散によって被リンクやアクセスが増え、間接的にSEOに好影響を与える

- シェア数や反応が多いと間接的にSEOに好影響

- 9)ユーザーエクスペリエンス(UX)

- Googleは「検索意図に合った使いやすいページ」を評価する。

- 直帰率や滞在時間などの行動は直接的な評価指標ではない。

- とはいえ、ユーザーが快適と感じる設計は、結果的に良い評価につながる。

- 10)E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)

- 誰が書いているのか、その情報は信頼できるのか。とくに医療・お金・法律などのジャンルでは、発信者のプロフィールや実績が評価に影響する。

既に当たり前のように行っているもの、なるほどと思うもの、中には意味がよく分からないものもありそうですね。

1つ1つ、少し詳しく見ていきましょう。

1)サイトのセキュリティ(HTTPS)

今どきのサイトは心配ないと思いますが、

サイトのURLが「http://example.com」か「https://example.com」かどちらの形になっているかは必ず確認しておきましょう。

※)「https://」は暗号化して安全にやり取りするための仕組み

自治体のHPにまだまだ多い印象ですが、

「http://~」になっている場合、セキュリティ的に弱いということで信頼度が落ち、グーグルからの評価に影響する場合があります。

実は運営サイトがまだ「http://~」になっていたら、

以下で「https://~」になるようにしておきましょう。

関連)

【WordPress】ブログで必須のSSL化!誰でも分かるhttps化4つのステップ

2)モバイルフレンドリー

「モバイルフレンドリー」とは、スマホで見ても問題なく見える事。

※)単に見えればよいというのではなく、スマホに適したレイアウト、文字の大きさで見えるようになっていること

ブログやサイトでワードプレスを使っていれば、意識しなくてもこの「モバイルフレンドリー」対応になっていると思います。

今ではPCよりスマホからのアクセスの方が断然多い(7割~8割ぐらいはスマホからのアクセス)ということから、当然このモバイルフレンドリーに対応してなければ検索順位に影響する(順位が落ちる)ということになりますね。

モバイルフレンドリーに対応してるかどうかは、以下で確認しておきましょう。

- 1)まずスマホで見てみる

⇒ PC表示がそのままではなく、スマホで見やすいように表示されるかを確認 - 2)サーチコンソールで確認

⇒ Googleの無料ツール「サーチコンソール」の「ウェブに関する主な指標」で確認できる

※)以前は「モバイルフレンドリーテスト」というのが用意されてましたが、2023年頃に廃止され、サーチコンソールなどで見るようにと、グーグルからも案内されてますね。

3)ページの読み込み速度

「なかなかページが開かない」ってイライラした経験は1度や2度はあると思います。

実はその“ちょっとした待ち時間”、Googleもちゃんと見てたりするんですね。

グーグルは検索するユーザーの快適性を非常に重要視しますので、ページの読み込みが遅い、つまりページの表示スピードは検索順位にも影響を与える大事な要素のひとつにもなってます。

スマホでの利用が主流になった今、表示が遅いサイトからすぐに離れてしまう傾向があり、ページの読み込みに3秒以上になると、半分以上の人がページを閉じてしまう(待ちきれずに別のページに行ってしまう)とも言われています。

表示速度はGoogleの無料ツール「PageSpeed Insights」(ページスピード インサイト)で確認できます。

URLを入力するだけで、モバイルとPCでの評価が分かれてされますし、読み込みの速さや改善点が表示され、とても分かりやすいつーるになってます。

ただし、色々出てくる指摘に対してすべて完璧に対応しようとするとキリがないですし、ワードプレスならワードプレス自体の問題や、アドセンスを使っていれば避けられない内容もあるので、「画像を軽くする」「不要なプラグインを減らす」など、できる範囲を対応していく、というのが良いと思います。

※)JavaScriptの読み込み順とか、使われてないから削除、みたいな項目もでてくるかもしれませんが、そうしたものは「あまり関わらない」としていくほうが幸せになれると思います。

4)技術的SEO

「技術的SEO」は直訳みたいな感じで難しそうですが、簡単には「検索エンジンがサイトを正しく読めるようにすること」。

具体的には、サイトを正しく読み取れるようにするための「見出しの使い方」や「タイトルの付け方」など、意外と基本的なことの総称。

検索エンジンが正しくサイトを読むために、他にも画像には「alt属性(代替テキスト)」をつけることで画像の内容も伝えやすくなりますし、視覚に頼れない人にもやさしいページになります。また、Googleが理解しやすいように“schemaマークアップ”という構造を使って、ページの情報を整理する方法もあります。

これらは、ワードプレスで見やすく分かりやすく、また適宜見出しや箇条書き、画像の代替テキストを付けていけば自然と対応していることになります。

難しくとらえず、「このページ、分かりやすいよね」と思ってもらえることを念頭に進めていくことがSEO対策になる、という感じです。

5)コンテンツの質・量・最適化

SEOの話になると「質の高いコンテンツを作りましょう!」とよく言われます。

質の高いコンテンツが検索結果の上位に行くから、ということからになりますが、でも、そもそも「質の高い」ってどういうことなのでしょう。

記事として最も大事なことの1つが「検索している人が知りたいことにちゃんと答えていること」。たとえば「初心者 ブログ 始め方」と検索する人は、「ブログとは何か」よりも「どうやって始めるのか」「何を使えばいいのか」といった実用的な内容の方が重要ですよね。

つまり、「検索する人の疑問や要望に合った中身かどうか」(関連性が強いかどうか)がまず評価の分かれ道であり、「質の高いコンテンツ」というものにつながります。

文字数ついては、多ければ良いというわけではありません。

ただ、ある程度ボリュームがあるほうが、経験的に「深く解説している」と受け取られやすいようですし、Googleからも評価され上位表示しやすい傾向にあるようです。

※)逆に言えば、深く解説しようとすれば、自然と文字数というのは増えるもの

「目安として1,000〜2,000文字程度」とありますが、これは英語の場合であり、日本語的には「1,500〜3,000文字」ぐらいという理解になるでしょうか。

ただ2025年現在で、1500文字というのは少ない部類であり、3000文字前後を基本にして、より詳しくしたりして4000文字~5000文字ぐらいの記事を目指していくのが良いとは思います。(これは、何について書くか、どのジャンルかにもよるところです)

あとはキーワードについての最適化。

最適化というと難しく聞こえそうですが、

「検索されそうな言葉(キーワード)」を意識して見出しや文章に自然に入れておく、といったレベルで十分です。

逆に「キーワード」をあまりに意識し過ぎ、同じ言葉を何度も詰め込むとスパム扱いされ逆効果になることもあるので、「日本語として自然に読める読みやすさ」を大切にしていきましょう。

結局、コンテンツの質を上げるいちばんの近道は、「誰かにちゃんと伝えたい」という気持ちで書くことになると思います。

検索エンジンのことも大事ですが、まずは“読んでくれる人”を意識して記事を書く。それが自然とSEOにもつながっていくってわけですね。

6)ドメイン年齢・信頼性

複数のサイトを運営した方なら「そう、そう」と頷いてくれると思いますが、「新しく作ったばかりのサイトは、なかなか検索上位に出てこないな」と感じが事があると思います。

実はサイトの「ドメイン」の年齢も、SEOにとって少し影響のある要素とされています。

ドメインの年齢とは、たとえば「example.com」というドメインでサイトを運営しているとしたら、この「example.com」で何か月とか何年運営しているか、といったこと。

Googleは「長く存在している=信頼できるサイトかもしれない」と判断することがあるため、古いドメインのほうがやや有利になりやすい傾向があるようです。

当然ですが、それだけで検索順位が決まるのであれば、だれも苦労せず、やたらと古い中古ドメインを使えば良いということになりますが、勿論そんなことで上手くいくはずもありません。

検索順位はドメインの年数だけで決まるわけではないですが、開設したばかりのサイトがいきなり上位に出てくることは中々難しくはなってます。

またドメインに関して、年齢意外にもうひとつ重要なのが「信頼性(オーソリティ)」。

これは、

- 「このサイトはちゃんと情報を出しているか」

- 「他のサイトからも参照されているか」

といった指標で、丁寧なコンテンツを積み重ねていくことで、この信頼は育っていきます。

ただこの信頼性は目に見える数値がないので分かりづらいですが(中古ドメインを使ってる人なら分かる「Trust Flow」とも異なる)、以下のようなことがあれば、信頼性があるサイト、とみなされるようですね。

- 特定のキーワードで上位表示が出来ている

- クリック率(CTR)が高い(Googleから見て信頼度が高くなる)

- 質の高い被リンクがある(大手企業や有名な団体、大手メディアなど)

- サイト名や著者名で検索すると、上位に出て切る

- E-E-A-Tが対応されている(経験・専門性・権威性・信頼性)

また、URLの構成も多少は影響があるようです。

Google的にはURLは分かりやすく、ぐらいしか正式に公表してないと思いますが、たとえ

- 「https://example.com/page?id=123」

- 「https://example.com/blog/seo-tips」

の2つを比べた場合、2つ目のURLの方が分かりやすく、つまりは検索エンジンにも親切ということが言えますよね。無理に短くしたり分かりやすくするために沢山の案を出すみたいなことは必要ないですが、「そのページが何の内容かが伝わるURL」は少し考える、ぐらいが良さそうです。

新しいサイトでも、焦らずに更新を続けていけば少しずつ「信頼される存在」になっていきます。時間が味方になる部分もあるので、まずは地道に「信頼される中身」を育てていくことを意識しましょう。

7)リンクプロファイル

ブログやサイトでは「被リンクが大事!」とよく言われます。

被リンクというのは、「(別のサイトから)リンクをされている」ということ。

なぜ「被リンクが大事」と言われるのかは、「リンクされること」が「人気投票と同じ」という感覚でグーグルが見ているからなんですね。

Googleは、他のサイトからリンクをもらっているページを「おすすめされている=信頼できる情報」と見る傾向があるようで、だから昔から「リンクしてください」とか「相互リンクしましょう」みたいな話もSEOには出てきます。(最近何かこうした依頼のメールが増えてる感じがしないでもない)

ただ「被リンク」は「あればいいというものではなく」、質の高いサイトからのリンクが重要なのであり、得体のしれないサイト、評価されてないサイトからのリンクは、たとえ何十、何百とあってもSEO的には効果がないと思った方が良いです。

※)逆に変なリンクが沢山あるとスパムサイトとして見られると逆効果

※)このあたりは普通にサイトを運営している場合には中々分かりづらいところですが、中古ドメインをよく使う方なら骨身にしみて分かるところ。ちなみにここでいう「質の高いサイト」とは、名の通った企業や団体、信頼性の高いとされる行政系のサイト(省庁や地方自治体などのサイト)や教育系のサイト(大学など)などを指してます。

こうした外からのリンクを外部リンクと言いますが、サイト内のページ同士をつなぐ「内部リンク」も重要です。

これは「関連」とかで、記事内に関連する記事のリンクを貼るものをそう呼んでます。

内部リンクがあると、読者(サイトを訪れてくれる人)が、読んでいる記事に関連するページにスムーズに移動できるようになり、Googleにとっても「このページとこのページは関係があるんだな」と理解しやすくなるんですね。

特に、過去記事を紹介するリンクや、カテゴリをまたぐリンクは効果的と言われてます。

また「外部リンク(自分のページから他サイトへのリンク)」も、実は役立ちます。

信頼できる情報源を適切に紹介しているページは、読者にとっても親切ですし信頼感もあり、またGoogleにも「誠実な情報提供をしている」と見てくれることが期待されます。

つまり、リンクは「つなぐための道」であり、「信頼の投票」でもあると言えます。

むやみに数を増やすのは逆効果になることもあるので注意しつつ、価値のあるページどうしを自然に丁寧につなぐことを意識してリンクをするのがSEO的にも効果がある、となりますね。

8)ソーシャルシグナル

SEOを意識し出すと「X(Twitter)やInstagramで記事をシェアすると良い」みたいな内容にも良く出会います。

これは「ソーシャルシグナル」と呼ばれるもので、

SNSでどれだけ反応されているかが、間接的に検索順位に関わるとも言われてます。

ただGoogleは公式には、SNSの「いいね」や「シェア数」を直接のランキング要因にはしていないと発表してることから、「100回シェアされたから上位に出る」という単純な話はありません。

ただ、SNSでの拡散が自然な被リンクにつながったり、ページへのアクセスを増やしたりすることはよくあり、こうしたことから結果としてSEOにも良い影響が出ることも多いですね。

たとえば、X(Twitter)で話題になった記事が、他のブロガーに紹介されてリンクされたり、まとめサイトに載ったりする。他にもSNS経由で来た読者が滞在時間の長かった場合、「このページはしっかり読まれている」とGoogleが評価することにつながるかも知れません。

※)元々検索順位が低くても、よくクリックされると順位が上がる

つまり、ソーシャルシグナルは「直接の評価指標」ではないですが、「信頼や注目が集まっている証拠」として、SEOに良い流れを生む「きっかけになる」と言えますね。

特にブログや個人サイトでは、検索流入だけに頼らずSNSでの発信力も育てておくと、結果的にGoogleからの評価も高まりやすくなります。

「SNSはSEOに関係ない」とするのではなく、

「うまく使えばSEOにもつながる」と捉えて、活用してみるのがおすすめです。

9)ユーザーエクスペリエンス(UX)

検索順位を上げるには、キーワードや被リンクだけでなく、「読者がそのページでどんな体験をするか」がとても大切で、これは「ユーザーエクスペリエンス(UX)」と呼ばれます。

ざっくり言えば、

「見やすい」「使いやすい」「わかりやすい」ページは、Googleにも評価されやすくなるという考え方。

たとえば、スマホで見た時、文字が小さすぎたり、広告で見えづらかったりすると、せっかく訪れた人もすぐに離れてしまいますよね。こうなるとGoogleから見ても「このページはユーザーの満足度が低いのかも」と判断し、検索順位に対してマイナスに働く(つまり検索順位が落ちる)場合もあるようです。

- 見出しが整理され内容が把握しやすくすい

- 文章の途中に画像があることで読みやすくなっている

- 次に読むべき記事へのリンクが自然に設置されている

など、読者がストレスなく読み進められれば、自然に滞在時間も長くなるし、複数ページを読んでもらえることにもなります。

「Googleは直帰率や滞在時間も見ている」と言われることもあり、今でもそう説明しているサイトも結構あるようですが、実はそうしたことが検索順位に影響しているのかははっきりしていません。(少なくともグーグルはそうしたことを公表してない)

ただUXの良いサイトは自然とユーザーに長く読まれ、評価も高まっていくものですので、読みやすさの工夫=SEOへの近道と考えてよいでしょう。

まずは自分自身で見た時、

「このページ、最後まで読みたいと思えるかな?」と見ていくのが、UX改善の第一歩になると思います。

10)E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)

最近のSEOでは「E-E-A-T」というのをよく聞きます。

これは「経験」(Experience)、「専門性」(Expertise)、「権威性」(Authoritativeness)、「信頼性」(Trustworthiness)の頭文字を取ったもので、Googleが「良いコンテンツかどうか」を判断する際に重視する基準のひとつになってますね。

参考)品質評価ガイドラインの最新情報: E-A-T に Experience の E を追加 | Google 検索セントラル ブログ | Google for Developers

特に「医療」「お金」「法律」といった「YMYL」のジャンル(Your Money Your Life:人の生活に影響するジャンル)では、人の生活に大きく影響するため、誰が書いているのか、資格を持った人なのか、実体験を元に書いているのか、公的な機関などの情報かが、評価のポイントにもなります。

※)今では信じられませんが、何年か前までは、素人がインフルエンザの予防の仕方みたいな記事を書いて検索上位に表示されていたこともありました。今はあり得ない。でも逆に、本当の医者が記事を書いても、そのサイトが信頼されるまで(医療関係からリンクされるなどない場合には)、やはり全然上位の方に来ない。

たとえば、健康に関する記事を書く場合、「看護師として10年の経験あり」というような、具体的なバックグラウンドを示すと記事の信頼性も上がりますし、運営者情報やお問い合わせフォームなどをしっかり設置することで、読者に対して、ひいてはグーグルに対して信頼性を高めることにもなります。

初心者にとってはハードルが高く感じると思いますが、

- 「実体験をもとに書く」

- 「筆者が何者なのか分かるよう、自分が持つ資格や実績など含めたプロフィールを明記する」

- 「出典をしっかり示す」

など、検索エンジンに対してだけでなく、読者にとっても安心して読めるサイトづくりを心がけましょう。

E-E-A-Tはテクニックというより「信頼を育てる姿勢」とも言えると思います。

今回のまとめと今後について

細かく見れば色々な要素が見えてきますが、

結局はいかに優れたコンテンツを作るか、ということです。

これはAIが発達してきた今も今後も同じになると思います。

過去色々なSEOテクニックがありましたが、そうしたことより1つのテーマに対してしっかりした内容を提示して、しっかり読んでもらい、別の記事もあわせて読んでもらう。後はタイトルなどに h1, h2 と基本に使って文章構造を明確化する、というところが王道です。

内部リンクなどは、ワードプレスを利用すると自動で関連記事など表示されますが、グーグルもそうしたものは心得ているので、記事の中にしっかり関連する記事を手動で入れていくのがおすすめです。

検索順位があがるようになれば、次は収益化を目指す。

ノウハウコレクターになる前に、どなたか信頼できる指導者を見つけ(ネット上には沢山います)手法を徹底して真似て基礎をつくることも大切になると思います。

ネットビジネスについて興味がありましたら、以下の無料メールマガジンにも登録すると、良いことがあると思います。

コメント