ChatGPTやGeminiなどAIは、何か分からないことがあれば何でも質問に答えてくれますが、質問の仕方によっては期待した回答が得られない場合もあり、質問の仕方を変えると全然違う回答が返ってきたりします。

的確な回答や精度が高い回答を得るにはプロンプトに「より具体的な情報」や「前提となる条件」を含めたり「ちょっとした表現」を入れていくことがポイント。

ここではAIへ質問する際のプロンプトの書き方のコツや、回答精度を上げるためのプロンプトの工夫についての解説です。

- あわせて読みたい)

【AI】プロンプトの書き方の基本!初心者がまず覚えることと注意点

コツ1)質問に関する具体的な背景情報を入れる

ChatGPTなどAIに質問して、質問の意図に適した回答を得るためには、AIに「質問の意図や背景を理解してもらうこと」が大切で、これは友達や先生などに質問したり相談する場合に同じです。

たとえば、以下のような質問のプロンプト。

明日休日だけど何をしたらいい?

友達にいきなり、こう聞かれたとすると、

「いや、何って、何がしたい?」

みたいに逆に聞き返してしまいそう。

こうしたプロンプトは、質問が大雑把なだけに、期待していた回答とは全く異なる方向の答えが返ってきたり、回答内容も大雑把な一般的な回答であったりしそうです。

より的確な回答を得るためには、「どうしてその質問をするのか」といった、質問する理由や質問するに至った背景などを含めると、期待した回答が得られやすくなります。

たとえば以下のようにしてみるってことですね。

明日は休日だけど、休日に何をするか考えるのが苦手で、いつもつまらないことしかできない。

何か良いアイディアはない?

このプロンプトでは「休日に何をするか考えるのが苦手」と、質問する理由や質問に至る背景を加えてます。

実際この「休日に何をするか考えるのが苦手」があることでAIから回答がどのように変化するかChatGPTに聞いたところ、以下のような差異が生じるようですね。

- プロンプト1:「明日休日だけど何をしたらいい?」

- 前向きで軽いトーンの提案になることが多い

- 「どんなことが好き?」「最近疲れてない?」「外に出る?おうちでのんびりする?」など、選択肢を広く提示しながら会話を進める形になる

- 想定されるユーザー像:自由に選べる状況で、単に「選択肢が欲しい」人

- プロンプト2:「明日は休日だけど、休日に何をするか考えるのが苦手で~」

- 共感・やさしい励まし+少し背中を押す提案が中心

- 「考えるのが苦手」という前提に立ち、すぐにできる/考えずに始められるような行動リストやルーティンを提案

- 想定されるユーザー像:何かしたいけど、アイデアが思いつかず、ちょっと自己肯定感が下がっている状態

実際には、質問してその回答を見ないと、この説明通りになるかはわかりませんが、プロンプト2には「考えるのが苦手」といった不安や悩みの表現が入っていることから、ただの提案だけではなく、寄り添うような言い方やアドバイスをする、となるようです。

質問をしている背景や質問をする理由なども入れていくと、そうしたことを考慮しての回答になることから、より的確な回答が得られやすい、ということになりますね。

2)前提条件の設定をする

また、質問の意図に適した回答を得るためには、

前提条件を入れるのも、とても大切なこと。

ここでいう前提条件というのは、質問に関連する具体的な情報や条件のこと。

たとえば「恋の悩みをAIに相談したい」としたとき、単に、

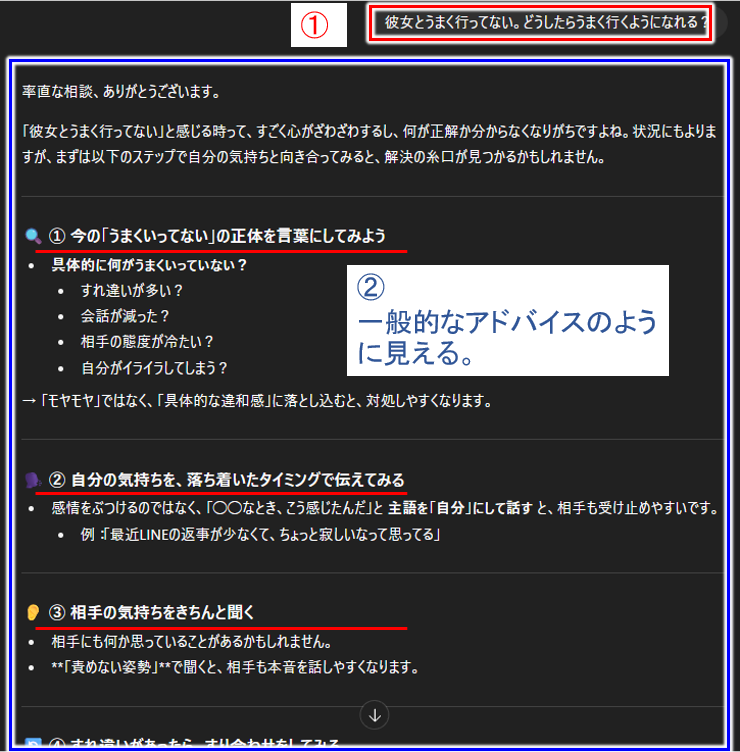

「彼女とうまく行ってない。どうしたらうまく行くようになれる?」

というプロンプトには、特に具体的な情報や条件がなく、一般的な質問をしているように見えます。こうした場合には、一般的な回答しか返ってこない、ということが予想できそうですね。

1つ目の「具体的な背景情報を入れる」に重なる部分がありますが、例えば以下のように、AIが回答に必要だと思われる情報(前提条件)をプロンプトに含めていくと、より具体的だったり、期待する回答が得られやすくなります。

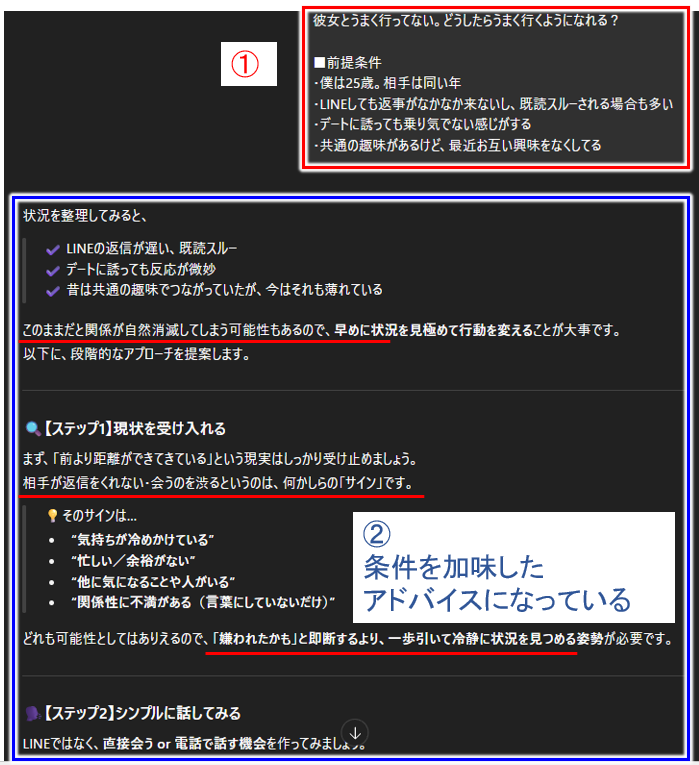

彼女とうまく行ってない。どうしたらうまく行くようになれる?

■前提条件

・僕は25歳。相手は同い年

・LINEしても返事がなかなか来ないし、既読スルーされる場合も多い

・デートに誘っても乗り気でない感じがする

・共通の趣味があるけど、最近お互い興味をなくしてる

この例では分かりやすく「■前提条件」と見出しをつけ、質問とは分けて書いてます。

この前提条件のありなしで、AIの回答がどのように変わるかChatGPTで試してみると、以下のようになりますね。

< 前提条件が「ない」場合 >

前提条件がない場合、「言葉にしてみる」「自分の気持ちを...」「相手の気持を...」など、一般的な内容の回答に見えそうです。

これはこれで良いかもしれませんが、

もっとその人の事情や状況にあったアドバイスが欲しい場合には、以下のように前提条件をつけて質問するのが良いですね。

< 前提条件が「ある」場合 >

前提条件(事情など)を付けて質問すると、「~の可能性があるから~した方が良い」とか「~というのはxxxというサイン」「即断するより~したほうが良い」など、状況を分析し、前提条件(事情など)にあわせたアドバイスをしてくれてるようです。

もっと詳しい前提条件を書くと、

AIからの回答もより精度UPというか的確になってくる可能性がありそうですね。

3)メリットデメリットの比較表作成

AIに何か質問したりアイディアをもらう場合、「1回の質問、1回の回答」といった1回のやり取りで終わりとするのではなく、「他にはないの?」と聞くのが大切なポイント。

ポイント1)一度で終わらせない

あるプロンプトに対して一度回答してもらうと、

「それ以外のアイディアはない」

「その回答が全て」

みたいについ思ってしまうかもしれませんが、

「他にもない?」とか、若干プロンプトの内容を変更して、「お金のかからないアイディアない?」など更に聞くと、次々にアイディアを出してもらえます。

ポイント2)まとめてもらう・比較する

こうした、生成AIと会話しながらアイディアをもらう場合、次々と色々なアイディアが出てくるのは良いですが、なにか疑問に思うたびに質問して話が細かい話になり、会話も思いのほか長くなり、結局どんなアイディアをもらったのか、何が良いのかが分からなくなることも多いですね。

そうした時には、

AIにそれまでのアイディアをまとめてもらって比較してみるのがおすすめ。

たとえば上の方で見た最初のプロンプト例、

「明日休日だけど何をしたらいい?」

これを質問し、ChatGPTと会話しながら色々アイディアを出してもらったとします。

「他にはない?」って聞くと「もちろん」と別の案を出してくれますね。

こうして色々案を出してもらった時、

情報が多すぎて結局何が良いのか分からない、とか、

これまでの回答には何があったんだけ?など、全体をいったん整理したい場合には、以下のプロンプトがおすすめ。

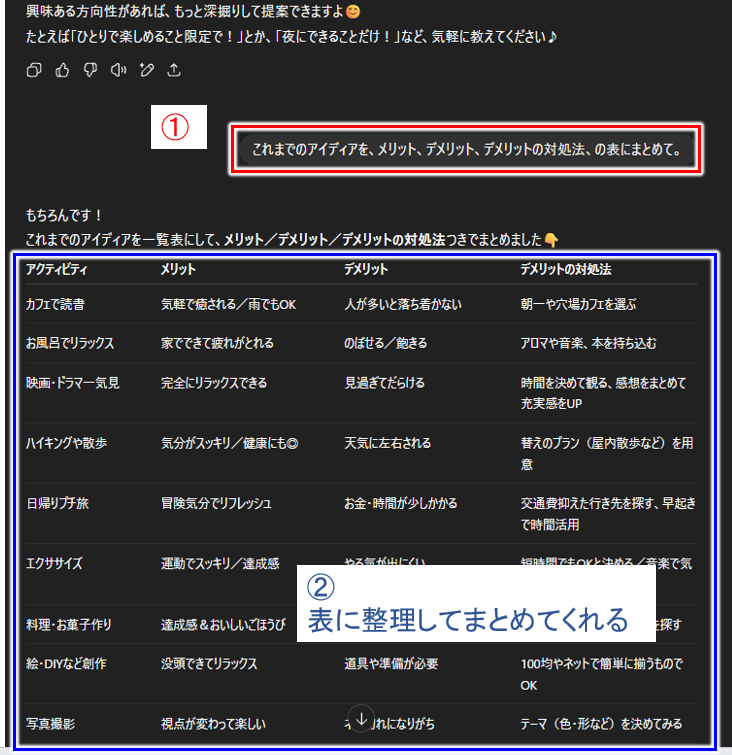

これまでのアイディアを、メリット、デメリット、デメリットの対処法、の表にまとめて。

実際このプロンプトを送ると、

ChatGPTがそれまでの内容を整理して表にまとめてくれますね。

回答の精度UPとは少し異なりますが、

これまでの回答を整理してまとめたい、とか、AIからの回答の中で「より自分に合ったもの」を比較検討したい場合、こうした表を作ってもらうとより的確に回答を選びやすくなりますね。

ちなみに、この表の中から1つ選んだりして、

同様に表形式で改めてアイディアを提案してもらう、ということもできます。

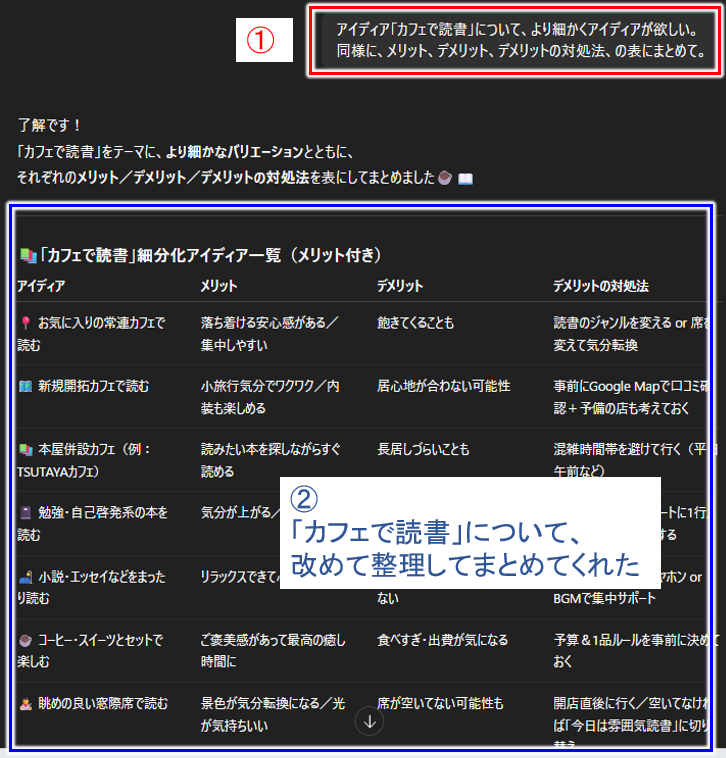

アイディア「カフェで読書」について、より細かくアイディアが欲しい。

同様に、メリット、デメリット、デメリットの対処法、の表にまとめて。

ここでは「カフェで読書」というアイディアが気に入ったので、それをより具体的なアイディアにして表でまとめてね、ということをしています。

メリット、デメリット、デメリットの対処法を表にしてまとめて見比べたりしていくと、得たい情報に近づけていけますね。

4)適切な回答を得るための追加質問

AIに質問する場合、追加質問をすることで回答の精度UPができます。

- 1)最初はザックリした質問をする(でもできるだけ具体的にが基本)

- 2)AIからの回答を見て、より詳細情報を得るために更に追加の質問をする

この1,2を繰り返すことで、回答内容が明確化したり詳細化したりして、回答の精度UPにつながります。

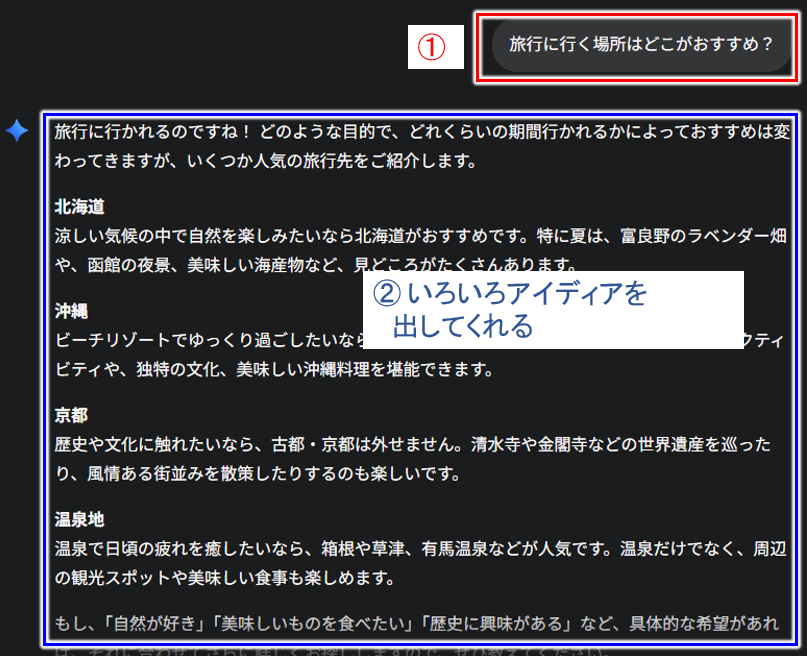

例えば「旅行に関する質問」をする場合、

最初に「旅行に行く場所はどこがおすすめ?」というようなザックリとした質問のプロンプトをAIに投げてみる。

AIからの回答で「おすすめの場所」がいくつかあったら、さらに「その中でカップルで行くならどこがいい?」とか「その場所のおすすめポイントって何?」など、より具体的な質問を追加することで、回答精度も上がります。

今後はGeminiを使ってみると、以下のような感じになりますね。

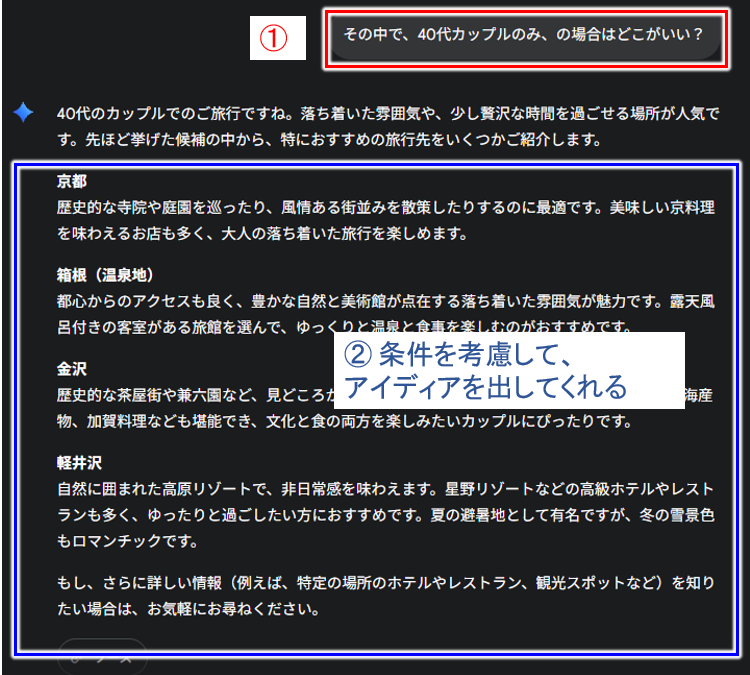

この回答を見つつ、以下のような追加質問をしてみました。

「その中で、40代カップルのみ、の場合はどこがいい?」

このように、まるで何かのアドバイザーと実際お話するような感じで、質問を追加したり変えてみたりして、色々アイディアをもらい、絞り込みをしていく、という感じです。

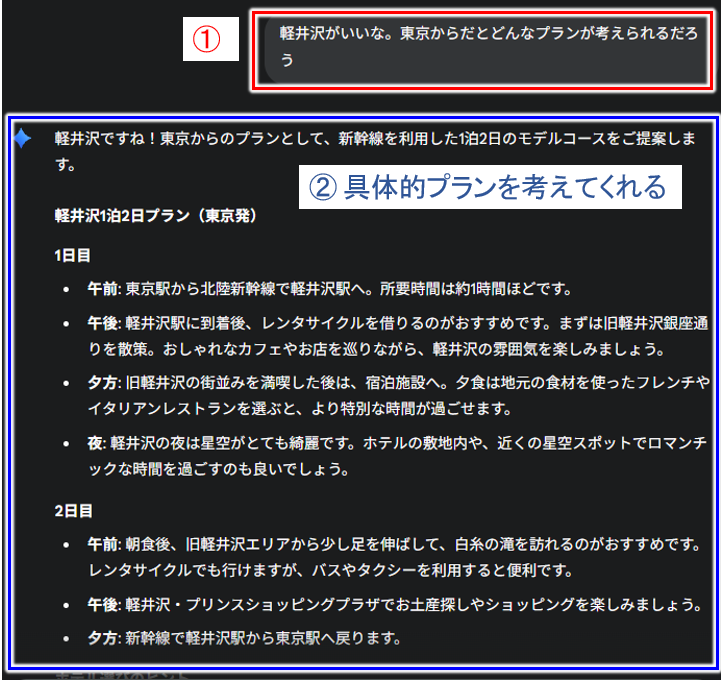

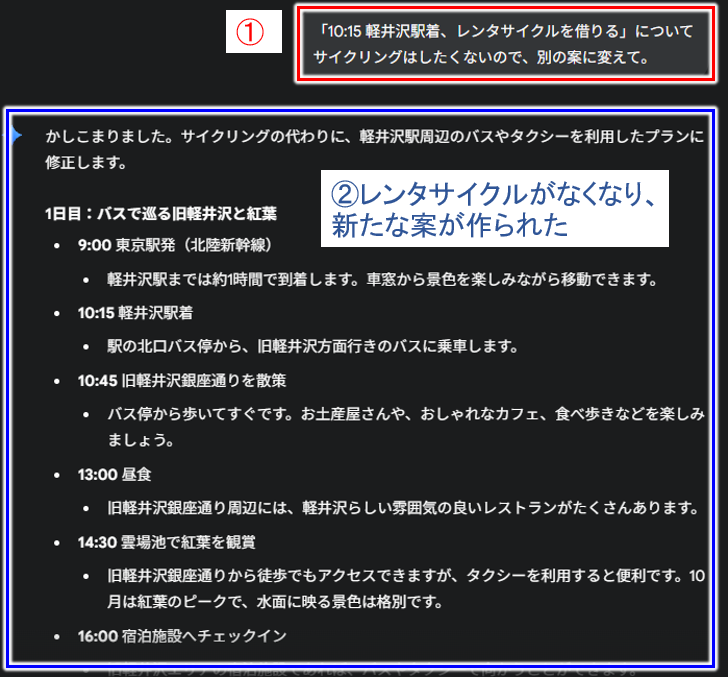

この例では例えば「軽井沢がいいな。東京からだとどんなプランが考えられるだろう」なんて思ったら、それを続いて質問してみる。

こうした質問と回答の流れで、どんどん具体性が増してきますね。

参考までに、旅行なので、

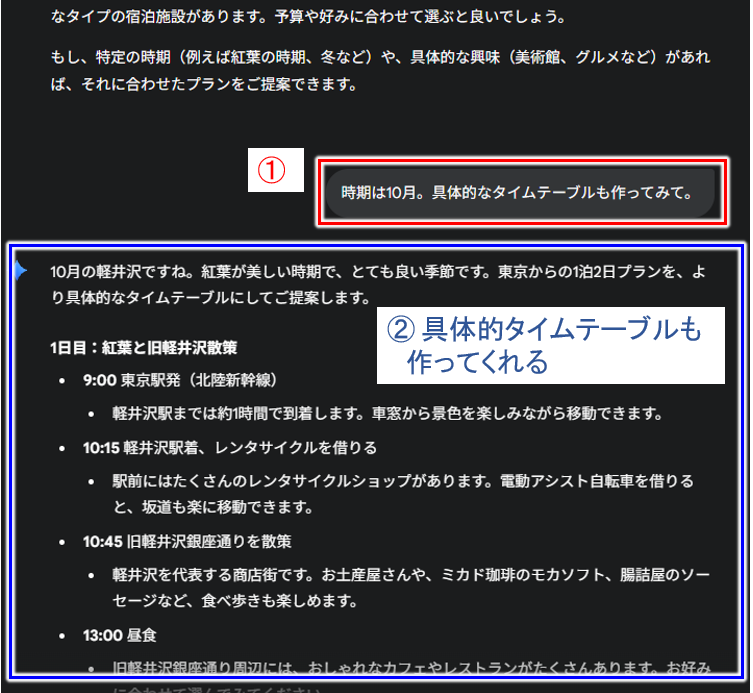

タイムテーブルを作ってもらうとどうなるか見てみましょう。

しっかりと具体的なタイムテーブルも表示され、

これなら旅行のイメージが具体的に分かり、検討しやすくなりますね。

もちろん、これも最終案とする必要はなく、

この中にある「レンタサイクルを借りる」というのは別にいいかな、と思えば、それを伝えて改めて案を考えてもらえばOK。

このような感じで、大きな質問から始まり、

順により具体的な質問をしていくことで、求める答えに近づいていきますね。

5)精度の高い回答を得るための表現

AIからの回答は、質問のプロンプトに「ちょっとした表現を含める」ことでガラっと変わります。

たとえば「~を教えて」と単に聞くだけでなく、

「~を分かりやすく教えて」みたいな感じです。(「分かりやすく」を加えた例)

こうした精度の高い回答を得るための「ちょっとした表現」を分類分けして表でまとめてみました。

| 回答精度を上げる要素 | 精度の高い回答を得るための「ちょっとした表現」の例 |

| 分かりやすさ | わかりやすく/具体例を交えて/比喩や例えを交えて/分かりづらそうなところは注釈を交えて/ポイントが分かるように/平易な表現で |

| 詳細さ | 簡単に/簡潔に/詳細に/専門的に/深堀りした形で |

| 対象の属性 | ・性別:男性向けに/女性向けに ・職業:サラリーマン向けに/主婦向けに ・年代:20代向けに/中高年向けに/高齢者向けに |

| 知識量 | 初心者向けに/専門家向けに/小学生向けに/その分野に詳しくない人向けに/ITやPCに詳しくない人向けに |

| 語調 | 優しい言葉遣いで/だ・である調で/真面目に/楽しく/面白おかしく/冗談を交えて/新聞記者が話すように/アナウンサー風に/女性が話すように/太宰治が話すように/時代劇のように/ドラゴンボールの悟空風に |

| 比較 | メリット・デメリットを含めて/他のものと比較しながら |

| 応用 | 実際にどのように活用出来るかを含めて/コツを含めて/具体的な活用例を含めて |

実際これらの表現に対してChatGPTがどこまで対応してくれるかは質問してみないとわかりませんが、質問するとき単に「~を教えて」とするだけでなく、

「~を分かりやすく教えて」とか「~を具体的に教えて」など、ちょっとした表現を含めていく。

上の表にある表現を1つだけ入れるのではなく「~を具体例を交えて初心者向けに教えて」など、必要に応じて複数の表現をプロンプトに入れていっても良いですね。

要素の中で特に「分かりやすさ」「詳細さ」の表現は必ずプロンプトに含めていくと良いと思います。

また「自分が理解すればよい」という質問ではなく「誰かへ説明するために情報が欲しい」という場合には、その「誰か」はどういった人か、特に「その誰かの知識量」に関する表現(初心者向けに/小学生向けに、など)をプロンプトに含めていくのが良いです。

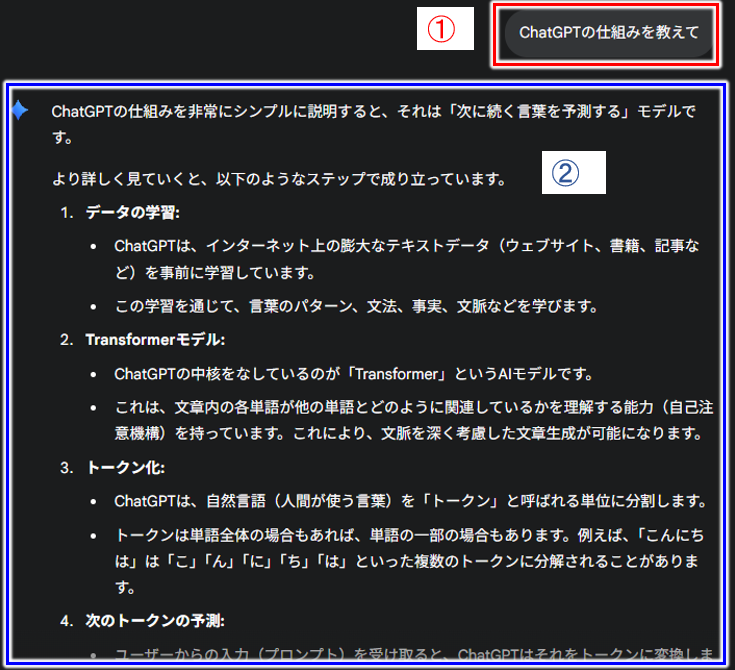

実際試してみると

たとえば単に「ChatGPTの仕組みを教えて」というプロンプトでAI(Geminiを使ってみました)に質問すると以下のような答えが返ってきます。

「Transformer」とか「自己注意機構」、「トークン」など専門用語が使われていて、AIやIT系の知識にあまり馴染みがない場合、「分かったような分からないような」説明になっているかもしれません。

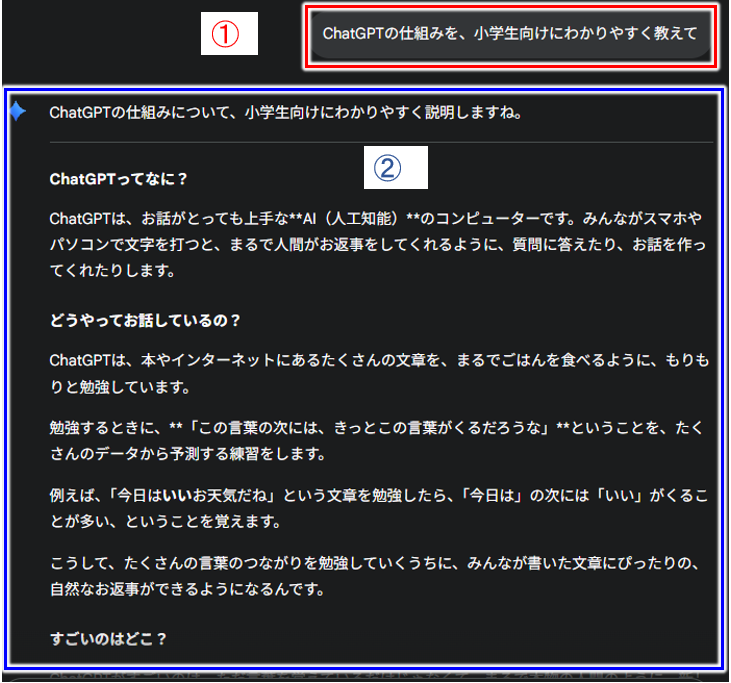

もっと理解しやすく分かりやすいものしたい、ということで、

プロンプトに「分かりやすく」とか「小学生向けに」を含めて改めて聞いてみると、以下のような回答に変わります。

最初の回答にあった「Transformer」「トークン」などの専門用語は含まれず、「ChatGPTはお話がとっても上手なAI(人工知能)のコンピューター」、という分かりやすい説明に変わりました。

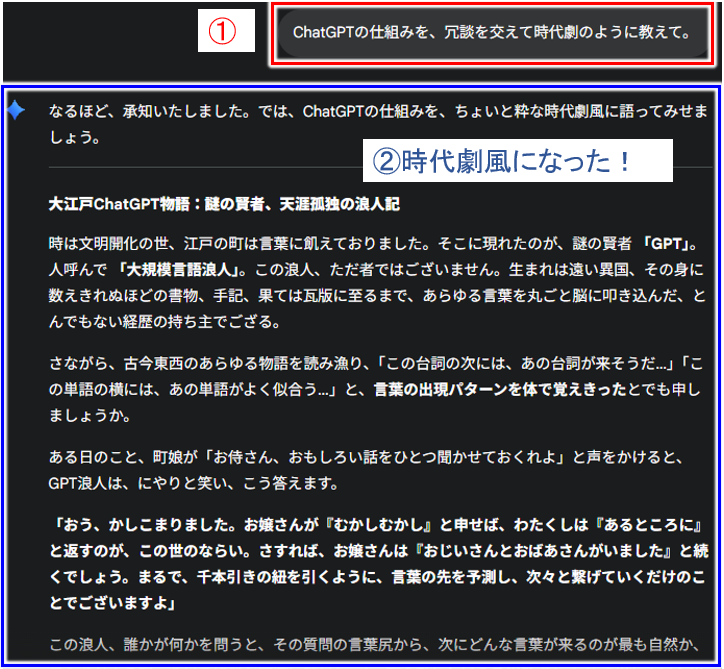

回答精度とは少し離れますが、

プロンプトに「冗談を交えて」とか「時代劇のように」といった表現を含めるとAIもノリノリで回答を作ってくれます。

大江戸ChatGPT物語!天涯孤独の浪人記(笑)

期待にしっかり応えようとするAI。

便利だし、使い方一つで、とても楽しいものになりますね。

まとめ

- 質問に関する具体的な背景や条件などを入れることが重要

- 生成AIが回答するのに必要だと思われる前提条件を含めることで回答の精度を上げられる

- 「他にはないの?」と更にアイディアを引き出すことがコツ

- 回答されたアイディアに対して、メリットデメリットの比較表をつくってもらうのが有効

- より適切な回答を得るために、追加質問をする

- 精度の高い回答を得るために、プロンプトに「分かりやすく」「小学生向けに」など表現を含める

ChatGPTやGeminiなど、AIから情報を引き出す場合、念頭においておきたいのが「AIが生成する答えは一つだけでなく、何度か聞くと別の案が出てくる」ということ。

それと同様に「追加で質問をどんどんしてみる」ということが、回答精度を上げることにつながります。

また前提条件や背景情報を質問に含めると、それらを考慮した回答をAIから得られ、これも精度の高い回答を得るには重要なポイントになりますね。

ただChatGPTにしてもGeminiにしても、知らないのに/分かってないのにAIが想像で答える、ということもあることから、得られた回答が本当に正しいのか、必要に応じて回答の検証はするようにしましょう。

コメント